La Porta Romana di Omegna

La “Porta Romana” detta anche “Porta della Valle”, perché da qui partiva la via che conduceva in Valle Strona, è in realtà medievale, risalendo al 1100 d.C. Esistevano un tempo ad Omegna ben cinque porte, nelle diverse direzioni, ma le altre quattro sono scomparse. La […]

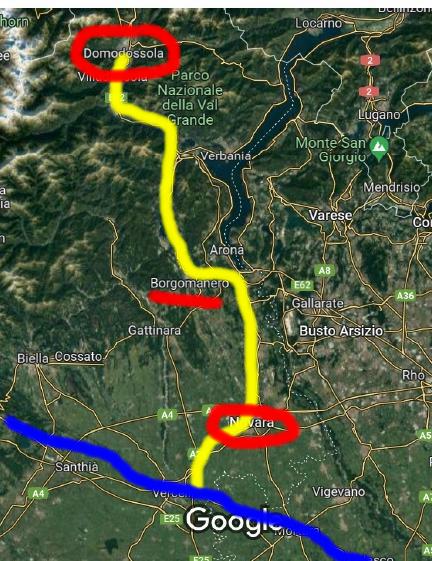

Blog Ossola, Cusio e Novarese

Pieve Vergonte: “Santa Maria della Posa, forse il santuario più antico”

La chiesa di Santa Maria della Posa era la chiesa parrocchiale di Fomarco, la frazione più antica di Pieve Vergonte, in alto sul monte che sovrasta la valle. La chiesetta, oggi piuttosto sacrificata a causa del muraglione che sostiene la strada, disponeva di un pronao […]

62 santuari Blog Ossola, Cusio e Novarese

Il santuario di Madonna dello Scopello

due santuari, un palio, un antichissimo albero e un nome curioso: Premosello Chiovenda

62 santuari Blog

Santuario n.ro 52 Madonna del Patrocinio (Madona di Muschin) – Caltignaga

Nella frazione Cassinetta di Morghengo, verso la metà del 1700 una ragazzina ritrovò la vista fissando un’immagine della Madonna. Per saperne di più clicca qui

62 santuari Blog

Il “Serpente crestato”

Si avvicina l’autunno. Piove. Tempo di funghi. Ma se volete avventurarvi alla loro ricerca fra i boschi della Valle Vigezzo, ricordate di portarvi uno specchio. Secondo la tradizione, nascosto fra le rocce ed i cespugli potreste trovare, infatti, il basilisco, crudele, velenoso, pericoloso. Soltanto il […]

Blog Ossola, Cusio e Novarese

Il lago sulla linea spartiacque

C’era una volta, migliaia di anni or sono, un lago. Si trovava a Santa Maria Maggiore, che ovviamente allora non esisteva, ma, comunque, al centro della Valle Vigezzo, sulla linea spartiacque che separa le acque che scendono dai monti verso l’Ossola, ad ovest, da quelle […]

Blog Ossola, Cusio e Novarese

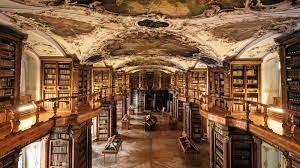

La porta di (San) Carlo nel centro di San Gallo

Quando, nel XVI secolo, la riforma protestante sconvolse l’Europa, molti furono i monasteri che ad essa aderirono. Fra essi anche l’Abbazia di San Gallo. L’Abbazia di San Martin in Disentis, presso il Passo del Lucomagno e quindi al confine – allora – con la diocesi […]

Blog Surselva e Canton Ticino

Il Patrono dei pubblicitari

Si, anche i pubblicitari, o meglio gli esperti di marketing, ora hanno un patrono. Chissà se lo sanno, potrebbero approfittarne per promuoverlo con una bella iniziativa pubblicitaria…… Le cose sono andate così: nel XV – XVI secolo i francescani percorsero in lungo ed in largo […]

Blog Ossola, Cusio e Novarese

Il Cristo Tricefalo di Armeno

Molti conoscono la splendida Chiesa Parrocchiale Romanica di Armeno, al centro della parte novarese/verbanese della via Francisca. Ma quanti sanno della rarità che in essa si custodisce e della sua storia? Su una colonna, nel passaggio che conduce al fonte battesimale, sulla destra di chi […]

Blog Ossola, Cusio e Novarese

I portali di Vogogna (Ossola). Portale del monastero.

Lo trovate a poca distanza dal cimitero, lungo la via provinciale che attraversa il borgo di Vogogna, curiosamente inserito in un condominio rosso il cui nome “condominio monastero”. ne tradisce le origini Girandogli attorno troverete tracce delle vecchie mura che un tempo collegavano gli edifici […]

Blog Ossola, Cusio e Novarese

La “Casa dei Landvogti” a Lottigna

Troverete diverse “case dei Landvogti” in Canton Ticino, ma questa è particolarmente bella. Si trova a Lottigna, villaggio a breve distanza da Olivone, in Valle di Blenio, sulla via che porta – o arriva – dal Passo del Lucomagno. è stata la sede dei “signori” […]

Blog Surselva e Canton Ticino

Ornavasso/Urnafasch (Ossola). “Villaggio svizzero, santi svizzeri: San Bernardo da Mentone e San Nicolao della Flue”

Sono i due santi svizzeri per eccellenza e non stupisce trovarli insieme in un paese, Ornavasso, abitato nei secoli dagli svizzeri Walser. Oggi sono l’uno patrono degli alpinisti, l’altro (cui è dedicata anche la parrocchiale di Ornavasso) patrono della Svizzera, ma nei lontanissimi tempi in […]

Blog Ossola, Cusio e Novarese

I portali di Vogogna: il portale della chiesa crollata.

C’era una volta la chiesa parrocchiale di Vogogna, posta sulla “via Francisca” e dedicata ai Santi Giacomo e Cristoforo, protettori dei viandanti. Risaliva pare al 1300, al momento cioè in cui Vogogna era divenuta “capitale della bassa Ossola” sostituendo Pieve Vergonte, distrutta da un’alluvione. Nei […]

Blog Ossola, Cusio e Novarese